David Gelernter ist Professor für Computer Science an der Yale University. Er gilt als ‚rock star’ (New York Times) und als einer der einflussreichsten Köpfe seines Fachs. Tides of Mind wurde von der Fachpresse mit Begeisterung als ‚radikal neues Werk über die Bedeutung des menschlichen Bewusstseins’ begrüsst. Der Klappentext spricht von einem Durchbruch in der Erforschung der menschlichen Psyche. Die Erkenntnisse von Gelernter zeigen, dass die Arbeitsweise des Geistes ständig in einem Wechsel begriffen ist. «Wenn wir am wachsten sind, wenn unser Geist sich hauptsächlich auf das Räsonieren und die Kreation neuer Erinnerungen konzentriert, ist der Geist eine dem Computer ähnliche Maschine, die Emotionen zurückdrängt und unsere Aufmerksamkeit auf die unmittelbare Umgebung lenkt. Wenn wir ermüden und schrittweise im mentalen Spektrum ‚absteigen’, wird das Räsonieren freigelassen. Die Erinnerungen sind freier, der Geist wandert frei herum, Tagträume beherrschen uns zunehmend. Das Selbstbewusstsein tritt in den Hintergrund, Reflexion klinkt sich aus, und schliesslich versinken wir total in unserem eigenen Bewusstsein» (von BB aus dem Klappentext der Originalausgabe übersetzt). Ich zitiere diese Passage absichtlich, um zu zeigen, wie schwammig die Gelernter-Theorien daherkommen. Die Schwammigkeit beginnt mit der Begrifflichkeit. Im englischen Originaltext werden Begriffe wie ‚mind’, ‚reasoning’, ‚mental business’ oder ‚self-awareness’ sehr grosszügig durcheinander gewürfelt, und ob das Ganze einen Sinn ergibt, ist für mich fraglich.

Im Vorwort führt Gelernter aus, wie er selbst zur Computerwissenschaft gestossen ist, und weshalb er sich als ‚computer scientist’ für den Verstand interessiert, und auch weshalb Philosophen, die sich mit dem menschlichen Verstand befassen, sich mit ‚computation’ auseinandersetzen müssen. Er gesteht, dass er selbst – bei seinen Versuchen, AI herzustellen – während zwei Jahrzehnten davon ausging, dass der Verstand eine Art Software ist, die auf dem Hirn abläuft. Schliesslich habe ihn seine Beschäftigung mit dem Verstand zur Einsicht gebracht, dass dieser Ansatz falsch sei, denn er befasse sich nur mit der rein rationalen Ebene des Verstands. Diese Einsicht habe ihn schliesslich zur Erforschung des gesamten Spektrums der Verstandestätigkeiten und zur Formulierung seiner ‚Spektrum-Theorie’ gebracht. Unnötigerweise ziert er sich immer wieder mit dem Selbstlob, der erste Forscher zu sein, der erkannt habe, dass der Verstand eine mehrdimensionale ‚Maschine’ sei. Allerdings widerlegt er sich auch immer wieder, indem er für seine Theorie Geistesgrössen beschwört und zitiert, welche die nicht-rationalen Elemente des menschlichen Verstands und Bewusstseins schon vor Hunderten von Jahren erkannt haben. Er dekoriert geradezu manisch viele seiner Thesen mit Zitaten aus Literatur und Psychologie; es wirkt allerdings mehr als peinlich, wenn er als Zeugen für seine epochalen ‚Entdeckungen’ aus dem Zusammenhang gerissene Banalitäten von Shakespeare oder Freud (um nur zwei Beispiele zu nennen) bemüht.

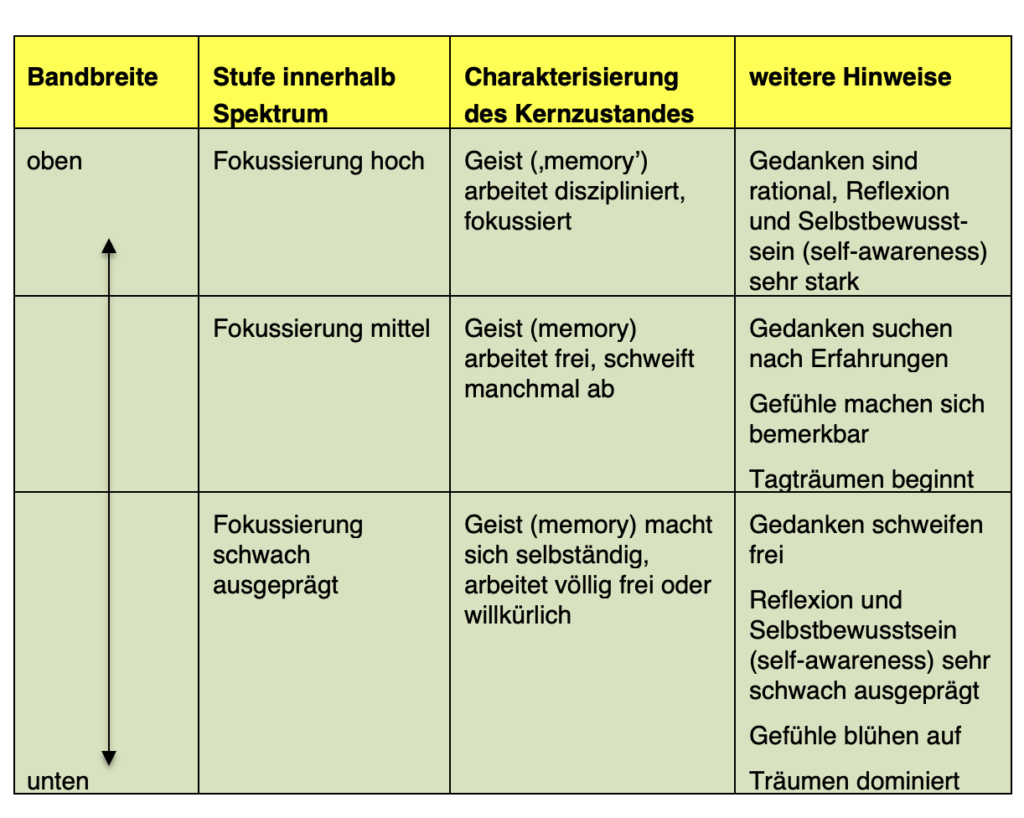

Seine Theorie des menschlichen Geistes besteht also in der Erkenntnis, dass der Geist nicht eine monolithische ‚rationale’ Grösse ist, sondern sich in einem Spektrum von verschiedenen Zuständen hin und her, beziehungsweise auf und ab bewegt. Die Grundlage seiner Theorie ist also das Spektrum dieser Zustände. Es sieht so aus:

Der Geist bewegt sich – je nach Wachheit oder Konzentration – in diesem Spektrum auf und ab.

Gelernter kritisiert, dass sich die bisherige neurologische Forschung und die AI-Gemeinde ausschliesslich auf die oberste Bewusstseins-Stufe konzentriert, beziehungsweise die Gefühlsebene und die Ebene des Träumens und freien Herumschweifens ignoriert hätten.

Zunächst weist Gelernter in den Kapiteln über die drei Bewusstseinsschichten nach, dass bislang die Philosophie sich nur mit der rationalen Ebene des Bewusstseins befasst hat, d.h. dass die mittlere (Emotionen) und untere (Unterbewusstsein) Ebene vernachlässigt oder bewusst ausgeschlossen wurden. Er konzediert immerhin, dass diese Ausschliessung sinnvoll ist, wenn das ‚rationale Denken’ als raison d’être des Bewusstseins betrachtet wird (so auch Alan Turing). In logischer Konsequenz dachten Post-Turing-Denker, dass das menschliche Gehirn ein organischer Computer sei, dass ‚computing’ ein perfektes Modell dessen sei, was ‚minds’ tun, und dass ‚minds’ für das Gehirn das Gleiche wären wie Software für einen Computer. Er sieht in dieser Analogie allerdings «the most important, most influential and intellectually most destructive analogy in the last hundred years (the last hundred at least)». Ferner zeigt Gelernter auf, ohne dies jedoch wissenschaftlich untermauern zu können, dass ohne die mittlere und untere Bewusstseinsebene, d.h. ohne Gedächtnis, Emotionen und Unterbewusstsein weder Kreativität noch ein Selbstbewusstsein möglich wären.

Im Kapitel «Where it all leads?», von dem der Leser eigentlich eine Synthese erwarten könnte, wird Gelernter esoterisch, in seinen eigenen Worten:

«Here I will discuss two questions that focus on applying the spectrum theory to the world at large: First: Does experience build confidence in the theory? Second: Does the theory help us understand psychological problems beyond the original one we attacked, the daily dynamics of the mind?

I will look at one fundamental problem and another that is peripheral but interesting. First, the mental development of children between infancy and the start of adolescence, at which point they are close to having adult minds (although they don’t yet know what to do with them). Second, the meaning of visionaries in the modern world, and of the often-mentioned ‚spiritual state of mind‘ in which all nature seems connected. (By ‚visionary‘, I mean literally the seer who sees visions, not merely a big-picture thinker.)» (Seite 205)

Hier spekuliert er sehr ‚frei’, d.h. ohne wissenschaftliches Fundament oder empirische Gewissheit, über die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins von unten nach oben (im Sinne der Spektrum-Theorie), vom Kind zum Erwachsenen, und über das Abtauchen des erwachsenen Bewusstseins in die unteren Ebenen, wenn es vom Rationalen zum Visionären mäandert.

Das Schlusskapitel «Conclusions» enthält zunächst eine Zusammenstellung aller Thesen, die Gelernter in seinem Buch zuvor ausgebreitet hat. Dann schlägt er einen Bogen zu Freud, der seiner Meinung nach von der akademischen Welt zu Unrecht zurückgewiesen und ignoriert wird. Er kritisiert, dass Freud das Bewusstsein in erster Linie nur medizinisch ‚gedacht’ hat, als ein krankes Organ, das es zu heilen gilt.

Er schliesst mit einem Bekenntnis zur Schönheit des menschlichen Bewusstseins («Nothing is more beautiful than the human mind.» Seite 251) und erklärt, dass Freud zur menschlichen Psychologie nicht das letzte Wort hat, sondern das erste. Und er plädiert dafür, dass wir zur Tiefenpsychologie zurückkehren sollten: vorwärts, um neue Dinge zu lernen.

Gelernters Schlusssatz: «Let’s return to depth psychology. It’s time to move forward and learn new things.»

Ob der Widerspruch zwischen ‚return’ und ‚move forward’ gewollt ist (oder ein Beispiel für häufige sprachliche Unschärfe, Schlamperei oder Blumigkeit), bleibt leider unklar.

Fazit:

Für Gelernter scheint der Gegensatz zwischen ‚rule following machine’ (Computer) und ‚goal seeking machine’ (Mensch) entweder nicht zu bestehen oder nicht relevant zu sein. Ich vermisse im ganzen Werk die Aussage, dass es grundsätzlich unmöglich ist, Prozesse in einem Computer ab- oder nachzubilden, die man nicht versteht, deren Regeln man nicht kennt oder formulieren kann. Das ist meines Erachtens der ausschlaggebende Grund dafür, dass es bisher nicht gelungen ist und bis auf weiteres auch nicht gelingen kann, ‚echte’ künstliche Intelligenz herzustellen. Unter ‚echt’ verstehe ich eine Intelligenz, die eben – wie Gelernter postuliert – nicht nur die rationale Ebene der menschlichen Intelligenz nachbildet, sondern alle Schichten der Emotionalität, der Kreativität und eines frei assoziierenden Gedächtnisses einschliesst. Deshalb ist es bislang nicht gelungen, menschliche Intelligenz (in ihrer ganzen Spektrums-Tiefe) durch Computer zu ersetzen. Die Regeln dieser komplexen ‚Maschine’ namens Intelligenz kennen wir nicht. Auch Gelernter kann in seiner Studie nur darüber spekulieren, dass es da noch etwas anderes als die Rationalität geben muss; wie dieses ‚etwas andere’ funktioniert und mit anderen Menschen, mit externen Stimuli oder Anregungen interagiert, wo es residiert, welche Strukturen es hat oder nicht hat, all dies wissen wir nicht. Auch Gelernter hat darauf keine Antwort. Was wir nicht kennen, können wir nicht in Regeln, die für einen Computer ‚verarbeitbar’ sind, niederlegen.

Der Geist ist noch nicht aus der Flasche. AI oder ‚super intelligence’ bleiben Phantome. Ängste, dass der Mensch demnächst überflüssig, den künstlichen Intelligenzen inferior oder von diesen versklavt wird, sind unbegründet, oder – frei nach Mark Twain – voreilig. Weiterhin bleibt den Menschen nichts anderes, als sich vor dem Menschen zu fürchten.