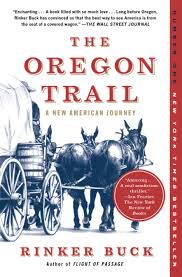

Das Buch beschreibt die von Rinker Buck (zusammen mit seinem Bruder Nick) 2010 durchgeführte Fahrt in einem ‚originalen’ Planwagen von St. Joseph am Missouri bis nach Oregon, also eine Fahrt über den historischen Oregon Trail.

Buck beschreibt nicht nur seine Reise, sondern geht in zahlreichen Einschüben (die meines Erachtens leider nicht genügend klar vom eigentlichen Reisebericht abgegrenzt sind) auf viele Aspekte ein, die für das Verständnis der ‚Oregon Trail Rush Hour’ um 1849 – 1855 von zentraler Bedeutung sind. Dazu gehören:

- logistische Bedeutung der Planwagen für die Erschliessung des amerikanischen Westens:

Vor dem Ansturm der Goldsucher ab 1849 nach Kalifornien waren Reisen an die amerikanische Westküste nur zwischen April und November möglich. Im Winter waren die Rocky Mountains damals nicht überwindbar; und die Zug- oder Reittiere fanden nur während der Vegetationsperiode Futter. So waren nur wenige Migranten auf dem Oregon Trail (und später der kürzeren Variante ‚California Trail’) unterwegs, und nur sehr wenige davon mit Planwagen. Während des Goldrush zogen plötzlich jährlich 50’000 bis 100’000 Menschen nach Westen. Die Bereitstellung der dafür benötigen Wagen und Zugtiere war eine riesige logistische Herausforderung. Buck beschreibt eingehend, wie diese Herausforderung bewältigt wurde und im Dreieck Mississippi-Missouri-Lake Ontario (Chicago) ein ganzer neuer Industriezweig entstand, der bis zur Erschliessung des Westens mit der Eisenbahn grossen Reichtum schuf.

- Entsorgungsproblematik:

Die Menschenmassen, die nach Westen zogen, hinterliessen auf der ganzen Strecke zwischen den Ausgangspunkten am Missouri und ihren Zielgegenden Unmengen von ‚Abfällen’: tote Tiere; Lebensmittel oder Einrichtungsgegenstände, defekte Wagen oder Anhänger, und – last, but not least – auch verstorbene Mitreisende, die sie meist nur behelfsmässig begraben konnten. Meistens hatten sie zu viel oder unnötige Waren mitgenommen, die sie dann zurücklassen mussten, weil die Wagen für schwierige Passagen (z.B. Überquerungen von Flüssen) überladen waren und die Zugtiere überforderten.

So entstand auf dem ganzen Trail ein Netzwerk von Händlern, die solche Hinterlassenschaften verwerteten und gewinnbringend an andere Migranten, die zu wenig dabeihatten, verkaufen konnten.

Ein wichtiges und wertvolles Gut war das Holz der Planwagen, das als Bauholz (für Behausungen oder Viehpferche) weiterwieder verwertet werden konnte.

- Zugtiere:

Vor der grossen Migration nach Oregon und später Kalifornien sind nur wenige Menschen nach Westen geströmt; ein Teil davon (Händler) über den den Santa Fé-Trail oder (Jäger, Trapper, Fellhändler oder Abenteurer), andere über den Oregon Trail. Sie benutzten dafür behelfsmässige, von Ochsen gezogene Karren und als Reittiere Pferde oder Maultiere. Für den grossen Treck über die Rocky Mountains waren Ochsen zu schwerfällig und Pferde zu wenig geländegängig und robust. Dafür wurden Unmengen von Maultieren benötigt. Die ‚Produktion’ der erforderlichen Zahl von geeigneten Maultieren (nicht alle Rassen waren genügend vielseitig, und genügsam) liess innert kürzester Zeit eine beträchtliche Industrie von Zuchtfarmen und Handelsnetzen entstehen, die für die Erschliessung des amerikanischen Westens eine unabdingbare Voraussetzung waren.

- Topologie der Trails:

Die verschiedenen Trails, die nach Westen führten, inklusive der zahllosen Abkürzungen, darf man sich nicht als Strasse im heutigen Sinn vorstellen. Die Trails waren ein breites Geflecht von individuellen Spuren, die von den Migranten nach Lust und Laune, je nach Topographie, Bodenzuständen (abhängig von Niederschlag und Wetter manchmal trocken und fest, oder feucht und sumpfig) oder aktueller Gefahrensituation (Unwetter, feindselige Indianer) gewählt und befahren wurden.

Dieses Netzwerk ist nur noch in kleinen Teilen intakt vorhanden. Die meisten Trails wurden, nachdem sie dank der Eisenbahnerschliessung des Westens und auch dank leistungsfähiger und sicherer Schifffahrtsrouten überflüssig geworden waren, durch Strassen – oder Eisenbahngeleise – überdeckt.

Buck und sein Bruder hatten zeitweise grosse Schwierigkeiten, in den weiten Prärielandschaften die geeignete Route zu finden und die unvermeidlichen Schwierigkeiten und Herausforderungen (steile Steigungen oder Gefälle, vor allem bei Flussübergängen; Zäune und Viehroste; Brücken mit Rostbelägen – ein No-go für scheuende Maulpferde) zu bestehen.

Im Buch werden aber auch die grossen Anstrengungen beschrieben und gewürdigt, die – in erster Linie durch Freiwillige – für die Erhaltung der noch vorhanden Strecken des Oregon Trails aufgewendet werden.

Der Reisebericht von Buck ist ausgesprochen lesbar und unterhaltsam geschrieben. Er vermittelt einen tiefen Eindruck der Leistungen, welche die West-Migranten erbringen mussten, um die rund 3000km lange Strecke überwinden und überleben zu können, und die Strapazen und Gefahren, die sie auf der Reise auf sich nehmen mussten. Leserinnen und Leser können ‚hautnah’ auch erleben, wie lebendig und stark im amerikanischen Westen der ‚pioneer spirit’ und die spontane Hilfsbereitschaft der sogenannten Pioniere noch erhalten sind.

«The Oregon Trail» ist eine Lektüre, die wesentlich zum Verständnis der historisch begründeten und gewachsenen amerikanischen ‚Identität’ beiträgt.