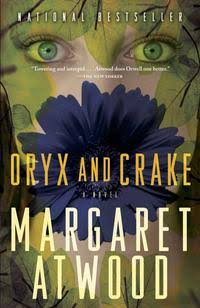

Das ist das erste Atwood-Werk, das ich gelesen habe. Wahrscheinlich haben mich die Cover-Werbungen animiert, den Roman (erschienen 2003) zu kaufen: «Atwood at her best – dark, dry, scabrously (deutsch: rauh, schuppig; heikel, knifflig; schlüpfrig, anstössig) witty. … In Jimmy, Atwood has created a great character: a tragic-comic artist of the future, part buffoon, part Orpheus. An adman who’s a sad man; a jealous lover who’s in perpetual morning; a fantasist who can only remember the past. (Independent). Superlatively gripping and remarkably imagined … the novel is simultaneously alive with literary resonances. (Sunday Times)»

Atwoods Geschichte beschreibt eine Dystopia in einer nahen Zukunft, in der die Zukunft der Menschheit als Folge von grossmannssüchtigem Bio-Engineering auf der Kippe steht. Bis fast ganz zum Schluss des Romans bleibt rätselhaft, um was es sich im Kern handelt; und auch dann hinterlässt der Roman bei seinen Leserinnen und Lesern mehr Fragezeichen als klare Erklärungen. Insbesondere bleibt offen, ob das Schicksal durch Amok-laufende Technik oder durch kriminelle Absicht verursacht wurde.

Aber Atwood erzeugt so viel Spannung und Neugier, und sie schreibt so packend und fast poetisch, dass man das Buch kaum weglegen kann. Wenn die Autorin ihre Leserschaft vor allzu viel Technikgläubigkeit warnen will, gelingt ihr das voll und ganz. Wenn sie hingegen die Technik an sich, technische Innovation oder Grenzen sprengende Unternehmungslust grundlegend als brandgefährlich blossstellen will, hat die Geschichte doch zu wenig (technische) Substanz.