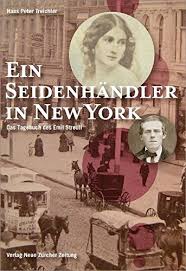

Emil Streuli wird, 19-jährig, Mitte 1859 von seinem Vater, ein reicher Horgener Seidenfabrikant, zur Ausbildung als Volontär zu dessen Agenten in New York geschickt. Dort verbringt er gut zwei Jahre, bis er, um sich für eine weitere Ausbildung in London vorzubereiten, wieder in die Schweiz zurückkehrt. Der frühe Tod des Vaters macht diesen Plan zunichte, Emil muss, kaum ist er in der Schweiz zurück, die Nachfolge seines Vaters antreten.

Seine New Yorker Zeit hält er in 10 Tagebuchheften fest; er sendet seiner Familie von Zeit zu Zeit die inzwischen festgehaltenen Eindrücke und Erlebnisse als edel gebundenes Buch.

Treichler editiert diese Tagebücher, kommentiert und ergänzt sie mit dem für die jungen Vereinigten Staaten, Europa und die damalige Welt relevanten zeitgeschichtlichen Kontext.

Die Geschichte Streulis ist in verschiedener Hinsicht lesenswert und eindrücklich:

- Es erstaunt immer wieder – auch im Vergleich zu heute – wie reif und abgeklärt Streuli agiert und schreibt. Es ist, als ob es für einen lokal verwurzelten Seebub das Selbstverständlichste der Welt sei, sich als 19-Jähriger in einer fremden Grossstadt, die sich ziemlich fundamental von allem unterscheidet, was er bisher erlebt und möglicherweise in der Schule oder per Lektüre über europäische Grossstädte kennen gelernt hat.

In dieser Hinsicht besteht eine grosse Ähnlichkeit mit den von mir ins Deutsche übersetzten Erinnerungen Théophile de Ruttés «Les aventures d’un jeune Suisse en Californie 1846 – 1856» an seine Erlebnisse in Kalifornien zur Goldrauschzeit. Beide sind etwa gleich alt, und die erlebte Periode ist fast zeitgleich. Allerdings schreibt de Rutté seine Erinnerungen nicht ‚real-time‘ auf, sondern vermutlich mindestens 20 – 30 Jahre später.

- Aus Streulis Erinnerungen (und Treichlers Kommentaren) wird überdeutlich, welchen unheimlichen Wachstumsschub New York, damals die grösste Stadt der Welt, wegen der starken Einwanderung nach der Mitte des 19. Jahrhundert durchlebt. Streuli macht auch einige berufliche Erfahrungen, die fast nur als zwangsläufige Wachstums‚störungen‘ (chaotisches Rechtssystem, unübersichtlicher Anschluss New Yorks an das entstehende amerikanische Eisenbahnnetz, intransparente Eigentumsverhältnisse bei Immobilien, Kriminalität, Entstehung von Slums) nachvollziehbar sind.

- Allerdings wird auch sichtbar (z.B. mit der Entstehung des Central Park), dass die Planung und Entwicklung amerikanischer Städte durchaus einer hohen Systematik und langfristigen Perspektive entsprechen.

- Sozusagen ‚en passant‘ erinnert Streuli auch daran, dass der schweizerische, im 19. Jahrhundert entstandene Wohlstand, nicht nur durch die Industrialisierung in der Schweiz selbst begründet wurde, sondern ebenso sehr durch unternehmerisch riskante aber beharrliche Investitionen in den weltweiten Verkauf der schweizerischen ‚Spezialitäten‘ über eigene Vertriebskanäle, und wie schon die ‚Gründergeneration‘ sich darauf abstützte, Produkte mit hoher Wertschöpfung und einer offensichtlichen USP (unique selling proposition) herzustellen und zu verkaufen.

Treichlers Edition der Streuli-Tagebücher ist ein unverzichtbares Buch für alle, die sich in die Geschichte der Industrialisierung und Globalisierung der Schweiz sowie der Schweiz als Auswanderungsland vertiefen wollen.

Ausserdem ist es sehr gut lesbar; Treichler verzichtet auf alles unnötige wissenschaftliche Beiwerk und stellt Streuli und dessen Erlebnisse in Streulis eigenen Worten ins Zentrum.