Das Buch ist eine Mischung von philosophischem Essay und romanhafter Erzählung. Die handelnden Personen sind:

- Aaron Fisch, Privatgelehrter, arbeitet gegenwärtig daran, eine Biografie seines Freundes, des Dichters Moritz Brandt zu schreiben

- Moritz Brandt, bekannter und mit Preisen überhäufter Dichter, vor kurzem und viel zu früh an Lungenkrebs verstorben

- Dorothy Cavendish, Philosophiedozentin am Lady Margaret Hall College der Universität Cambridge, betreute Moritz Brandt in seiner Studienzeit in Cambridge als Mentorin; er hatte bei Cavendish Naturphilosophie studiert und hinterliess ihr seinen schriftlichen Nachlass.

- Brandts Schwester, die allerdings nur in einigen wenigen Briefwechseln mit ihrem Bruder in Erscheinung tritt.

- Kagami, künstliche Intelligenz, bei der Aaron das gesamte Wissen der Welt abrufen kann; mit ihr führt Aaron tief- und abgründige Gespräche über ‚Gott und die Welt‘, über die Texte von Moritz Brandt, insbesondere über Brandts drei philosophische Essays, die Kagami im deutschen Literaturarchiv findet

Weiteres Quellenmaterial, das Aaron verarbeitet, findet Kagami in den Archiven des Lady Margaret Hall College (Tagebucheinträge von Cavendish), im deutschen Literaturarchiv in Marbach (Tagebücher von Brandt), sowie in Korrespondenzen zwischen Brandt und Cavendiish.

In der Zeit, in der Aaron Fisch an Moritz Brandts Biografie arbeitet (in seinem – dem originalen Böcklin-Haus an der gleichnamigen Strasse wohl nachempfundenen – Atelier an der Böcklinstrasse in Zürich), befindet sich die Welt seit Jahren in einer Art Krieg, dessen Natur allerdings von Hampe offengelassen wird. In Norddeutschland ist als Folge eines Hackerangriffs die gesamte öffentliche Infrastruktur lahmgelegt. Zürich wird von marodierenden Räuberbanden heimgesucht.

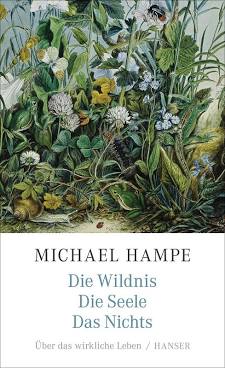

Die drei Essays von Brandt, von deren Existenz Aaron, obwohl ein Freund Brandts, nichts wusste, befassen sich mit der Wildnis, der Seele und dem Nichts.

Im ersten Essay (Seiten 43 – 95) setzt sich Brandt mit dem Bestreben vieler Menschen auseinander, sich in extreme Gefahren zu begeben, um ein Verständnis der eigenen Möglichkeiten zu entwickeln, oder um ihr eigenes Leben so zu intensivieren, dass sie die Gefahren der Wildnis bewusst aufsuchen (Beispiele: Himalaya-Besteigung, ein Allein-auf-sich-selbst-Gestelltsein in arktischen Regionen, etc.); siehe Seiten 91 – 93. Sie tun dies, weil sie glauben, dass wirkliches Leben, in dem man sein eigenes ‚wahres‘ Selbst kennenlernen und ausleben kann, nur in Extremsituationen – möglichst in Lebensgefahr – möglich ist.

Brandt qualifiziert solches Streben (Seiten 92 – 93) so: «Dass in ihnen das Wesen der Natur oder über uns selbst offenbar würde, ist jedoch kaum nachvollziehbar, sondern lediglich eine Schwärmerei jener, die solche Abenteuer bestanden haben, ihnen eine weitergehende Bedeutsamkeit verleihen, vielleicht auch den Aufwand überstandener Strapazen und Lebensgefahren vor sich selbst und anderen rechtfertigen wollen. Nur wer wie Emerson (Anmerkung BB: amerikanischer Autor) glaubt, dass sich unsere Seele aus einer gütigen All-Seele speist, deren Erscheinungsform in der sinnlichen Welt die wilde Natur ist, wird der Vorstellung etwas abgewinnen können, dass wir in der Wildnis dem Wesen der natürlichen Welt und dem von uns selbst begegnen. Doch daraus kann sich ein solcher Glaube speisen?

Diejenigen, die diesem Glauben an die wilde Natur als dem Gott, der uns beschützt, nicht anhängen können, aber dennoch diese sehr allgemeinen Begriffe wie ‚Natur‘, ‚Materie‘, ‚Geist‘, ‚Sein‘, ‚Nichts‘ und so weiter, deren Bedeutung durch Erfahrung nicht kontrollierbar ist, und über die man sich entsprechend endlos streiten kann, in die Welt gesetzt haben, haben damit der Menschheit nichts Gutes beschert, ausser ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für die nie endenden Zwiste der Philosophen».

Im zweiten Essay (Seiten 149 – 190) behandelt Hampe alias Moritz Brandt die ‚Seele‘. Im Wesentlichen produziert er einen geschichtsphilosophischen Abriss darüber, wie sich die Vorstellungen über das, was ‚Seele‘ ist oder sein könnte, in den Köpfen (und Bäuchen) grosser Denker der abendländischen Zivilisation von Platon bis in die Neuzeit entwickelt haben. Es bleibt für mich allerdings ein Rätsel, wie man sich immer wieder mit etwas, das man weder fassen noch im menschlichen Organismus verorten kann, so befassen kann, wie wenn man das Unbegreifbare, Immaterielle gedanklich doch irgendwie fassbar machen könnte. Anders gesagt wundere ich mich, dass es diesen Denkern nicht gelungen ist, ganz bescheiden dazu zu stehen, dass es Dinge auf der Welt gibt, die ausserhalb unseres kognitiven Erkenntnisspektrums liegen, und die wir deshalb nicht verstehen können. Es scheint, dass die Tatsache, dass etwas wie eine Seele nicht verortbar ist, für dessen Existenz es keinerlei Indizien oder Anhaltspunkte gibt, diese Denker zum Trugschluss führt: Weil man es nicht fassen kann, muss es da sein, wichtig sein – oder die Tatsache, dass es nicht fassbar ist, ist der Beweis, dass es da sein muss. En passant begegnet Brandt bei seinen Studien auch dem Buddhismus, findet aber auch dort keine Anhaltspunkte, die ihm helfen, die Idee ‚Seele‘ zu verstehen.

Hampe verzichtet darauf, in diesem Essay, bei dem er sich hinter Brandt versteckt, mit klaren Begriffen oder Definitionen zu hantieren. Beispielsweise taucht der Begriff ‚Bewusstsein‘ im Essay selbst gar nicht auf. Es gibt also auch keine Angrenzung der beiden Begriffe. Meines Erachtens läge es aber nahe, mindestens den Versuch zu unternehmen, die Suche nach der Seele mit der Suche nach dem Bewusstsein zu vergleichen.

Es könnte meines Erachtens genügen, ‚Seele‘ oder ‚Bewusstsein‘ als etwas zu definieren, das uns Menschen (vielleicht auch andere organische Wesen) dazu befähigt, uns selbst als eigenständige Identitäten zu verstehen und bewusst von anderen Identitäten zu unterscheiden. Die Ursache dieser Fähigkeit, oder der Ort deren Residenz, wäre dabei völlig irrelevant. Es müsste genügen, das Vorhandensein dieser Fähigkeit als reale Gegebenheit anzuerkennen. Die Frage, ob andere Lebewesen eine gleiche oder ähnliche Fähigkeit besitzen oder besitzen könnten, wäre ebenfalls irrelevant, weil es für diese Fähigkeit keine konkrete Evidenz gibt, beziehungsweise weil wir sie auch bei uns Menschen – siehe oben – nicht verorten können.

Die Schwierigkeit, die ‚Seele‘ fassbar zu machen, resultiert bei Hampe in einer Sprachakrobatik, die mich als Leser ermüdet und ärgert. Zur Illustration zitiere ich eine Passage aus Seite 209 (aus einem Gespräch zwischen Aaron und Kagami über diesen Essay): «Überhaupt wäre es besser, nicht einfach über ‚die Materie‘ zu sprechen, sondern über Empfindungskomplexe, die bestimmte Einzelwesen, die im Raum identifizierbar sind, ausmachen. Und es gibt überall Strebevorgänge, Kräfte, die eine Richtung haben und in einem extensiven Kontinuum sind. Kräfte und Strebungen kann es nur geben, wo es Richtungen, Raum gibt. Deshalb ist da, wo etwas auf etwas gerichtet ist, auch ein Aufnehmendes, in dem diese Gerichtetheit stattfindet. Die universale Aufmerksamkeit ist nichts anderes als dieses Aufnehmende, in dem alle Strebungen und Empfindungen stattfinden, in dem sie kommen und gehen, das selbst jedoch nicht mit einem Sinn empfunden wird, nicht strebt, nicht kommt oder geht.» Alles klar?

Für mich wäre es doch viel einfacher, davon zu reden, dass Lebewesen Ziele oder Triebe haben, die sie zum Handeln – oder auch nichts tun – animieren, was schliesslich zu Bewegungen in einer bestimmten Richtung, oder –aus Trägheit? – zum Beibehalten einer eingeschlagenen Richtung führt, nämlich in Richtung Ziel, oder zum Stillstand bringt.

Der dritte Essay «Das Nichts» (Seiten 254 – 295, und 302 – 314) befasst sich im Kern mit der Frage, ob es in Anbetracht des Übermasses von Elend auf dieser Welt sinnvoll ist, überhaupt leben zu wollen, oder ob es für den Planeten Erde, oder den Kosmos, besser wäre, wenn sich die Menschheit durch Lebensverzicht auslöschen würde.

Ich kann mit Hampes Geschichte wenig anfangen. Natürlich ist es anregend, seinen (unabhängig davon, ob er als Autor Hampe, als seine Kreation Moritz Brandt, oder als sein alter ego Kagami auftritt) philosophischen Exkursen zu folgen. Aber für mich ist das Fazit dieser Exkurse letztlich eine geballte Ladung von Beliebigkeit: Alles ist denkbar und möglich; schlüssige Beweise für die eine oder andere These gibt es nicht. Es kommt immer auf den Standpunkt an.

Es ist schwer, diese Relativitätslastigkeit zu widerlegen. Sie ist letztlich darin begründet, dass Hampe und seine ‚personae dramatis‘ im luftleeren Raum agieren und argumentieren, d.h. sie haben keine übergeordnete Wertordnung, die ihnen ermöglichen würde, in irgendwelchen Situationen das für sie Richtige oder Falsche zu bestimmen und sich danach auszurichten.

So betrachtet ist Hampes Buch ein getreuer Spiegel des ‚anything goes‘ unseres Zeitalters der Beliebigkeit. Und gleichzeitig eine Illustration des Leerlaufs, der entsteht, wenn die Philosophie versucht, Fragen zu beantworten, die niemand beantworten kann – weil sie letztlich im Bereich des Glaubens oder wenigstens der Irrationalität liegen. In Kurzfassung könnte man die Fragen, die Hampe untersucht, auch schlicht und einfach antworten:

- Braucht der Mensch extreme Situationen, um sich selbst erfahren zu können?

Unsinn! Wer sich nicht im normalen Alltag erfahren oder finden kann, kann es auch auf dem Mount Everest, mit oder ohne Sauerstoffflasche, nicht. Ausserdem erlebt jeder Mensch auch im sogenannt normalen Leben genügend Extremsituationen, an denen er wachsen und sich selbst finden kann.

- Seele – gibt es das?

Sicher nicht im physisch-organisch fassbaren Sinn; jedenfalls hat man seit Jahrtausenden von intensiven Nachforschungen keine Spur davon gefunden. Antwort des Pragmatikers, frei nach Brecht: Wer die Frage stellt, braucht eine.

- Darf man in diesem Jammertal, wo Elend, Ungerechtigkeit und Boshaftigkeit dominieren, überhaupt noch leben?

Da die Alternative zur Antwort JA nur Selbstmord sein kann, läuft die Frage letztlich darauf hinaus, ob Selbstmord verantwortungsvoller ist als weiter zu leben. Es ist eine Frage, auf die es keine allgemein gültige ‚richtige‘ Antwort geben kann. Jeder kann sie aufgrund seiner eigenen weltanschaulichen Haltung selbst beantworten. Für mich gilt: «Sum, ergo sum.»

Rein handwerklich kritisiere ich am Buch zwei Dinge:

- Es mag zwar nebensächlich sein, aber das Setting, in dem der Privatgelehrte Aaron Fisch lebt und arbeitet, ist an den Haaren herbeigezogen. Er arbeitet als Eremit in seinem Atelier an der Zürcher Böcklinstrasse, ist umgeben von räuberischen Banden, welche die Stadt verunsichern und ausplündern, kann offenbar dank Vorräten, die er für viele Jahre gehortet hat, komfortabel leben, hat Internet-Zugang ad libitum – und vor allem einen unerschöpflichen Vorrat an gutem Wein und auserlesenen Zigarren. Mit keinem Wort erklärt Hampe die Natur des Konflikts, die zu diesem Inseldasein geführt hat. Das geht nicht auf.

- Der wesentlichere Kritikpunkt ist die sogenannte künstliche Intelligenz (KI) Kagami. Es ist gewiss reizvoll, dass die philosophischen Erwägungen Hampes überwiegend dialogisch entwickelt werden. Wozu aber dafür von Hampe eine KI eingesetzt wird, ist nicht nachvollziehbar – und wird von ihm auch nicht erklärt. Diese Dialoge sind höchst anspruchsvoll und um Grössenordnungen jenseits dessen, was heute eine KI leisten kann; wahrscheinlich jenseits dessen, was eine KI überhaupt je leisten können wird. Dass ausgerechnet ein Philosophieprofessor der ETH diesen fatalen Kunstgriff wählt, spricht jedenfalls nicht dafür, dass zwischen dem Fach Philosophie und den Experten für KI, die sehr wohl an der ETH prominent zuhause sind, ein seriöser Austausch stattfindet.

Besprechung NZZ vom 15. Mai 2020 (Thomas Ribi)

All das, was man Leben nennt

Den ganz grossen Fragen muss man sich auf Umwegen nähern. Michael Hampe zeigt, wie das gehen könnte.

Vielleicht beginnt das wirkliche Leben da, wo wir unsere Unzulänglichkeit

körperlich erfahren. Im Kampf mit der Natur zum Beispiel.

JIM LO SCALZO / Epa

Draussen ist es kalt, unter null. Im Garten und vor dem Fenster liegt Schnee, und am besten verlässt man das Haus nur, wenn es nicht anders geht. Es herrscht Krieg. In den Strassen sind schon lange keine Menschen mehr unterwegs, aus der Stadt hört man ab und zu Schüsse. Das noble Zürcher Wohnquartier ist zu einer Ruinenlandschaft geworden, die meisten Häuser sind zerfallen. Magere Hunde irren durch die Gegend, zwischen umgestürzten Bäumen liegen verglühte Drohnen, und mittendrin steht Aaron Fisch in seinem Atelier und kocht Kaffee.

Manchmal kocht er auch Pasta mit Basilikum und Thymian und brät Würste, immer wieder mal öffnet er eine Flasche Weisswein oder raucht eine Zigarre, mit anderen Worten: Er lässt es sich gut gehen. Und denkt nach. Warum auch nicht, vielleicht bietet die apokalyptische Szenerie um ihn herum den angemessenen Hintergrund, um sich existenziellen Fragen zu widmen.

Philosophie ist auch: erzählen

Das tut Aaron Fisch, allerdings nicht direkt. Eigentlich arbeitet der Privatgelehrte an einer Biografie seines Freundes, des Lyrikers Moritz Brandt, in dessen Nachlass sich zu Fischs Überraschung neben Notizen, Tagebüchern und Briefen auch drei philosophische Essays finden. Texte, in denen Brandt um Antworten auf die ganz grossen Fragen ringt. Die Fragen, die uns alle umtreiben, soweit wir uns das nicht verbieten oder das Fragen verlernt haben: Was denn das sein könnte, die Welt, das Leben, der Tod, die Seele, die Natur, die Freiheit – und das Ich, das irgendwie mit all dem und mit sich selber zurande kommen muss.

So weit wäre das die Exposition eines Romans. Und vielleicht ist Michael Hampes Buch «Die Wildnis. Die Seele. Das Nichts» am Ende tatsächlich so etwas wie ein Roman. Aber eben doch nur so etwas wie. Das Ganze ist eine Erzählung, ja, aber auch ein weit ausgreifender Essay. Ein philosophischer Dialog, aber auch eine wissenschaftskritische Abhandlung. Manchmal ist es ein augenzwinkerndes Verwirrspiel, ab und zu eine literarische Scharade, und der Reiz des Unternehmens liegt nicht zuletzt darin, wie elegant und schlüssig Hampe die Genres zu einem Ganzen fügt: Moritz Brandts Essays und Notate, Erinnerungen seiner Oxforder Mentorin an ihn und Gespräche, die sein Biograf Aaron Fisch über seine Texte führt.

Michael Hampe ist Philosoph, lehrt an der ETH Zürich und könnte es dabei bewenden lassen, in Fachzeitschriften zu publizieren und ab und zu eine wissenschaftliche Monografie zu veröffentlichen. Dass ihm das nicht genügt, dürfte einerseits damit zu tun haben, dass ihm sein Fach zu wichtig ist, als dass er es in akademischen Konventionen erstarren lassen wollte. Anderseits ist er sich bewusst, dass die Philosophie eben nicht nur die Kunst der Theoriebildung, sondern auch eine erzählende Disziplin ist. Und dass sie seit Platon ihre stärksten Momente manchmal dann hat, wenn sie sich ihren Gegenständen nicht über Thesen und Argumente, sondern über Geschichten nähert.

Über Geschichten, oder besser: über Fiktionen. Über die Kraft der Imagination statt nur über die begriffliche Analyse. Das Leben besteht schliesslich nicht nur aus Wörtern, und dem Leben will Michael Hampe zu Leibe rücken, und dies mit einem entscheidenden Zusatz: dem wirklichen Leben. Nicht dem guten, vollkommenen, glücklichen Leben gilt sein neues Buch (darüber hat er vor rund zehn Jahren einen Band mit vier schönen Meditationen verfasst), sondern der Frage, was das wirkliche Leben sei. Das Leben als Leben, so wie es eigentlich ist. Wo man es findet, was es ausmacht und was es heissen könnte, ein solches Leben zu leben.

Da, wo wir nicht sind

Nun sind das nicht ganz einfache Fragen, um wenig zu sagen. Auch für einen Philosophen nicht. Denn wenn es um das wirkliche Leben geht, gilt vielleicht noch mehr als sonst, dass man, bevor man sich auf die Suche macht, wissen müsste, was man sucht, weil man es sonst womöglich gar nicht erkennt, selbst wenn es einem vor den Füssen liegt. Gerade das aber ist nirgends so schwer wie beim wirklichen Leben. Das ist ja meist das Leben, das wir selber nicht so richtig kennen. Oder von dem wir zumindest glauben, wir kennten es nicht. Das Leben, das irgendwo ist, wo wir nicht sind, und zu dem wir aus irgendwelchen Gründen noch nicht vorgestossen sind.

Wahrscheinlich könnten wir nicht einmal sagen, worin denn das Wirkliche an diesem wirklichen Leben bestehen soll, und es ist eine feine Ironie Hampes, dass Aaron Fisch die Gespräche über Brandts Essays mit einer Partnerin führt, die alles weiss, ohne die geringste Ahnung vom Leben zu haben: mit einer künstlichen Intelligenz namens Kagami. Sie verfügt auf Abruf über das gesamte Wissen der Welt, weiss zugleich sehr genau um ihre eigenen Grenzen und führt Aaron damit vor allem auch dies vor Augen: wo das wirkliche Leben nicht ist.

Denn zum richtigen Leben, und das wäre vielleicht eine der Thesen dieses Buchs, gehört vor allem ein Körper. Auch wenn der Mensch sich über den Geist definiert, als das Wesen, das sich selber reflektiert: Wer die Erfahrung, einen Körper zu haben, nicht kennt, hat in einer entscheidenden, vielleicht der entscheidenden Hinsicht nicht Teil an dem Gesamtzusammenhang, den wir Welt nennen. Und es könnte gerade die Hinfälligkeit des Körpers sein, die uns Grösse und Grenzen des Menschlichen aufzeigt.

Vielleicht beginnt das wirkliche Leben da, wo wir unsere Unzulänglichkeit körperlich erfahren. Im Kampf mit der Natur zum Beispiel, von der wir erkennen müssen, dass sie nicht für uns geschaffen ist, und in der wir immer Fremde bleiben werden. Das könnte heissen, dass das wirkliche Leben auch oder gerade im Scheitern erfahren werden kann. Oder in der Krankheit, die uns auf die Endlichkeit unserer Lebensfunktionen verweist. Vielleicht aber auch in der Kunst, die uns erlaubt, genau diese Begrenzungen zu überschreiten. Oder in der Erfahrung, als Mensch Teil einer Gemeinschaft zu sein, die durch Generationen weit über den Horizont und die Lebenszeit des Einzelnen hinausreicht.

Anhand der fiktiven Essays von Moritz Brandt entwickelt Michael Hampe in den Figuren seiner philosophischen Erzählung ein Geflecht von Gedanken, die das Thema vielstimmig variieren. Ohne sich einer Methode zu verpflichten, manchmal zwingend, bisweilen widersprüchlich, ab und zu in atemberaubenden Volten, aber immer in der Überzeugung, dass man sich grossen Fragen nur auf Umwegen nähern kann. Und dass Denken vor allem einmal dies heissen muss: sich Rechenschaft abzulegen über die Sprache, in der man über die Dinge redet.

Es sind fast nur Nichtphilosophen, die in diesem schönen Buch über das nachdenken, was die Welt und den Menschen ausmacht. Natürlich, ihr Denken wird geführt von einem Philosophen. Aber von einem, der sich gegenüber Theorien eine gesunde Skepsis bewahrt hat. Theorien seien meist «Übereilungen eines ungeduldigen Verstandes», hat Goethe einmal gesagt. Ihre grosse Gefahr liege darin, dass sie das Denken von den Phänomenen lösten. Dieser Gefahr erliegt Michael Hampe nie. Da steht der Schriftsteller dem Philosophen im Weg. Zum Glück.